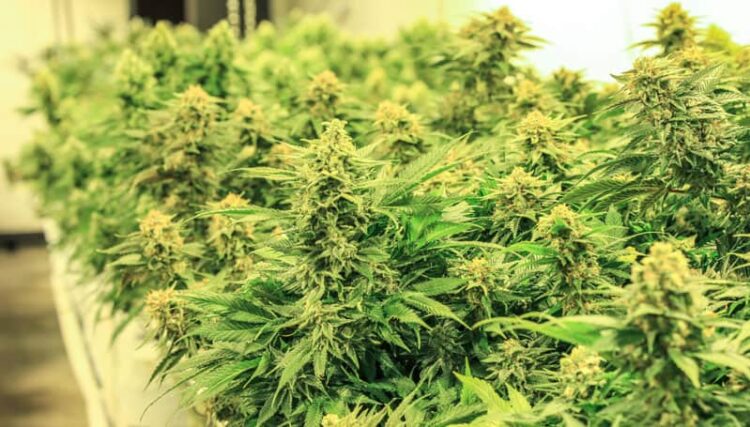

Wer im Jahr 2019 plant, systematisch Cannabis-Pflanzen großzuziehen oder auf neudeutsch zu growen, steht zum Beginn des durchaus komplexen Projektes vor elementaren Entscheidungen. Denn auch in der Pflanzenaufzucht stand die Entwicklung neuer Verfahren und Technologien in den vergangenen Jahrzehnten nicht still. Wo man in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts noch mehr oder weniger auf rudimentären Erfahrungen unserer Vorfahren aufbaute, um erfolgreich Pflanzen zu züchten, wird das ganze Thema heute von einem riesigen Wissenschafts-Apparat umgeben und begleitet.

Hydro-, Aqua- und Aeroponik bestimmen das Vokabular des innovativen Gärtners, sämtliche Gewächshaus-Parameter können mittlerweile über Klimacomputer automatisiert werden. High Tech?

Die Pflanzenzucht als Wissenschaft wird wahrscheinlich von den meisten Computer- oder Wirtschaftsexperten und -Wissenschaftlern milde belächelt, schließlich seien es ja nur Pflanzen. Als ehemaliger Wirtschaftsinformatik- und momentaner Gartenbaustudent kann ich euch jedoch versichern, dass alle drei Fachgebiete ihre Tücken und Schwierigkeiten aufweisen und dass pauschal keine Unterschiede in Tiefe und Komplexität der einzelnen Fachbereiche auszumachen sind. Analog zu den Computerwissenschaften ist auch die Wissenschaft um die Pflanzenzucht noch ziemlich jung.

Man bedenke zum Beispiel, dass die DNA erst in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts entdeckt wurde, das Magnetventil erst in den 70ern erfunden oder die Schubkarre erst in den 1950ern die Trage ablöste. An diesen Meilensteinen kann man bereits gut erkennen, dass die Wissenschaft um Pflanzen in den letzten Jahren einen Sprint nach dem anderen hinlegen musste, ähnlich der Entwicklung im informatischen Bereich. Der Gartenbau als solches hat sich durch die vielen Parallelen auch stets technologiebasiert entwickelt. Immer mehr Parameter wurden entdeckt, die in der Praxis noch effizienter geregelt werden können.

Es kamen unter anderem folgende Fragen auf:

- Wie viel des eingetragenen Düngers nimmt die Pflanze tatsächlich auf?

- Welchen und wie viel Müll hinterlasse ich mit jeder Pflanzung?

- Reicht das zur Verfügung stehende Wasser oder muss ich an der Effizienz der Wasseraufnahme arbeiten?

- Erreichen meine Pflanzen die bestmögliche Qualität?

- Ist eine Pflanzung unter Zuhilfenahme verschiedener Methoden und Technologien wirtschaftlich?

- Wie kann ich auf minimaler Fläche maximalen Ertrag produzieren?

- Sind eingetragene Pflanzenschutzmittel oder Düngemittel bei Gemüse (oder Cannabis) für den Menschen (un)bedenklich?

- Wie können bestimmte Umweltbedingungen von überall auf der Welt künstlich geschaffen werden, um exotische Pflanzen auch in Europa wirtschaftlich großzuziehen?

- Welche Sorten und Genetiken eignen sich für welche Bedingungen am besten?

- …

Und das sind nur die Fragen, die mir auf Anhieb eingefallen sind!

2019 stehen deshalb geschlossene Systeme zum Cannabis-Anbau auf der Tagesordnung

Die besten Kompromisse bzw. Antworten auf die gestellten Fragen geben heutzutage geschlossene Systeme. Man versucht so wenig Müll wie möglich mit jedem Grow zu erzeugen, stellt eine effiziente Aufnahme von Nährstoffen und Wasser sicher und auch Ressourcen wie CO2, Licht und Wärme werden heute als erhaltbare Kostbarkeiten behandelt. In Zeiten hoher Strompreise, einem absehbaren Ende fossiler Brennstoffe und der globalen Wasserkrise ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir gezwungen sind, solche Systeme flächendeckend einzusetzen.

Die diesjährige Dürre war schon ein ziemlich deutlicher Warnschuss in diese Richtung. Auch und vor allem Hobbygärtner sahen sich mit der Hitze und dem ausbleibenden Regen einem übermächtigen Gegner gegenübergestellt. Der Grundwasserspiegel sank bedrohlich, der Boden war so trocken, dass das Wasser längst nicht so lange wie nötig gehalten werden konnte. Folge waren Miss- oder gar Fehlernten, eklatante ökonomische Folgen für Großbauern und vor allem eine riesige Angst und Ungewissheit vor den kommenden Jahren. Dazu die jährlich aufkommende Diskussion über zu hohe Nitratgehalte im Grundwasser als Folge zu übermäßigen Gülleeintrags auf deutschen Feldern.

Geschlossene Systeme zum growen versuchen derlei Probleme zu besiegen. Die Zielerfüllung kann auf die unterschiedlichsten Arten im Kleinen erfolgen, folgen jedoch den gleichen Grundprinzipien. Gemeinsam haben sie so zumeist den Einsatz einer Nährlösung mit im Wasser gelösten Nährsalzen. Diese Nährlösung wird in einem Kreislauf bewegt, sodass sie nach Kontakt mit den Pflanzen wieder zurück in ein Reservoir gelangen, gefiltert werden, mit fehlenden Nährstoffen angereichert und zurück zu den Pflanzen gelangen kann. Wie dies sichergestellt wird, bleibt letzten Endes der Kreativität des Gärtners überlassen. Jedoch eignen sich je nach Pflanze, verfügbarer Fläche, Anspruch an die Qualität des fertigen Produktes oder klimatischen Ausgangsbedingungen die ein oder anderen Methoden mehr als andere. Man denke an Kartoffeln im Vergleich mit Hanf – beide Pflanzenarten stellen gänzlich andere Anforderungen an die Wuchsanlage. Während Hanf unterirdisch lediglich Wurzeln besitzt, muss die Kartoffelknolle unterirdisch gedeihen und sollte dabei nicht faulen oder ungenießbar werden.

Diese geschlossenen Systeme stehen für Deinen nächsten Cannabis-Grow bereit:

An dieser Stelle wollen wir uns nicht mehr mit Kartoffeln oder Radieschen beschäftigen, sondern einzig und allein mit Anbausystemen für die Cannabisaufzucht. Die verbreitesten Systeme sind:

- DWC – Deep Water Culture

- NFT – Nährstoff-Film-Lösung

- Ebbe-und-Flut-Tisch

- Aeroponisches System

Alle Systeme haben einen Nährlösungskreislauf zur Grundlage und nutzen erdfremde Substrate wie Blähton, Perlit oder Steinwolle. Außerdem benötigt man für jedes dieser Systeme eine Pumpe, Licht und Messfühler. Außerdem kann man bei allen vorgestellten Systemen einen Fischtank und ein Sumpfbecken integrieren, um einen noch integrierteren Anbau zu erreichen. Bei allen Gemeinsamkeiten unterscheiden sich die verschiedenen Systeme jedoch teilweise stark voneinander in Art und Weise der Umsetzung der Anforderungen.

Durch geschlossene Luftkreisläufe kann man zusätzlich zu dem Nährlösungskreislauf eine effiziente CO2- und Sauerstoffnutzung sicherstellen, in Verbindung mit Zellatmern wie Pilzen wird schließlich der von den Pflanzen erzeugte Sauerstoff wieder in Kohlenstoffdioxid umgewandelt, den wiederum Pflanzen zum Betreiben von Photosynthese nutzen können. Diese Art geschlossenes System möchte ich an dieser Stelle jedoch auf Grund der extrem hohen Komplexität bedingt durch die vielen Faktoren vorerst ausklammern. Dazu kommt an anderer Stelle noch ein Artikel.

Hier erstmal die grundlegenden Vor- und Nachteile, die alle hydroponischen und aeroponischen Cannabis-Anbau-Systeme teilen:

Vorteile

- Effiziente Wasser-, Nährstoff- und Sauerstoffversorgung der Wurzeln: Umweltschutz

- Keine Nährstoffablagerungen im Substrat

- Durch Verzicht auf Erde wird Schädlingen wie Wurzelläusen, Trauermücken oder Springschwänzen kein besiedelbares Milieu bereitgestellt

- Einmal aufgebaut, kann ein geschlossenes Anbausystem sehr oft mit wenig Wartungsaufwand wiederverwendet werden

- Substrate der Hydrokultur können im Gegensatz zu Erde mehrfach verwendet werden

- Kann indoor und outdoor betrieben werden

- Sehr platzsparend, kann horizontal und vertikal verbaut werden

Nachteile

- Erstmaliger Aufbau erfordert hohen Planungsaufwand

- Flache Lernkurve, viele Einfluss-Faktoren erfordern großes Know-How

- Pflanzen verzeihen Fehler deutlich weniger, als auf Erde

Im Folgenden möchte ich jedes Nährlösungskreislauf-Konzept auf hydroponischer oder aeroponischer Basis kurz vorstellen:

1. DWC – Deep Water Culture

Beschreibung DWC

Bei einem Deep Water Culture System bildet ein Wassertank gefüllt mit Nährlösung den Mittelpunkt des Systems. Auf der Oberfläche der Nährlösung befindet sich ein Schwimmer, im Bild mit „Styrofoam Platform“ beschriftet, in dem sich wiederum Gittertöpfe befinden.

Wie der Name schon sagt, ragen die Wurzeln in einem Deep-Water-System permanent und sehr tief in eine Nährlösung. Die Pflanze und ihre Sprossachse wird im Gitternetztopf durch ein Substrat gestützt, welches bestenfalls keine Nährstoffe bindet, pH-neutral ist, und sehr wenig Wasser aufnimmt. Dafür eignet sich zum Beispiel Blähton sehr gut. Es vereint jede dieser Eigenschaften und ist zudem absolut resistent gegen jede Aktivität von Schädlingen, Schimmel oder Pilzen [3]. Das wiederum dankt dir die Pflanze mit einer stabileren Gesundheit.

Soweit, so gut. Da die Wurzeln im Deep Water Culture System jedoch ständig im Wasser hängen, ist die Gefahr von Hypoxie, Sauerstoffmangel, ziemlich hoch. Man kennt das vielleicht, wenn man schon einmal die heimische Topfpflanze übergossen hat – durch die Staunässe wird Sauerstoffmangel erzeugt und Pflanzen wechseln in eine Art Überlebensmodus. Denn ohne Sauerstoff kann die Pflanze nicht das Energie-Molekül ATP herstellen – das hat Wuchshemmungen, verspätete Blüte, verfrühtes Absterben alter Blätter oder verminderte Seitentriebsbildung zur Folge [4].

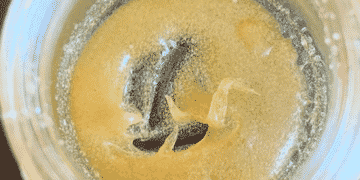

Da wir aber satte Blüten und möglichst viele Verzweigungen/Blattachseln für zahlreiche Blüten sehen wollen, müssen wir die Pflanze mit ausreichend Sauerstoff versorgen. Ein Sprudelstein, im Bild „Air Stone“, entpuppt sich in einem Deep Water Culture System deshalb als Schlüsselelement für die Versorgung mit ausreichend Sauerstoff. An eine Luftpumpe angeschlossen sprudeln aus ihm viele kleine Luft-Blasen in Richtung Pflanzen und reichern die Nährlösung mit Sauerstoff an. Die Pumpe muss zu diesem Zweck 24h laufen.

Vorteile DWC

- vergleichsweise einfach zu reinigen nach jedem Grow

- einfacher Aufbau, wenige Einzelteile

- Direktes Wachsen direkt vom Samen aus möglich

Nachteile DWC

- Sauerstoffzirkulation muss 24/7 sichergestellt sein

- erhöhtes Algenrisiko, da Nährlösung und Pflanzen stets in gleichem Behältnis stehen und keine Zirkulation der Nährlösung stattfindet

Affiliate: Nutriculture Oxypot 4 – komplettes DWC-System bei Grow-Guru kaufen. 119,95€, 4 Töpfe, 110l Tank.

2. NFT – Nährstoff-Film-Technik

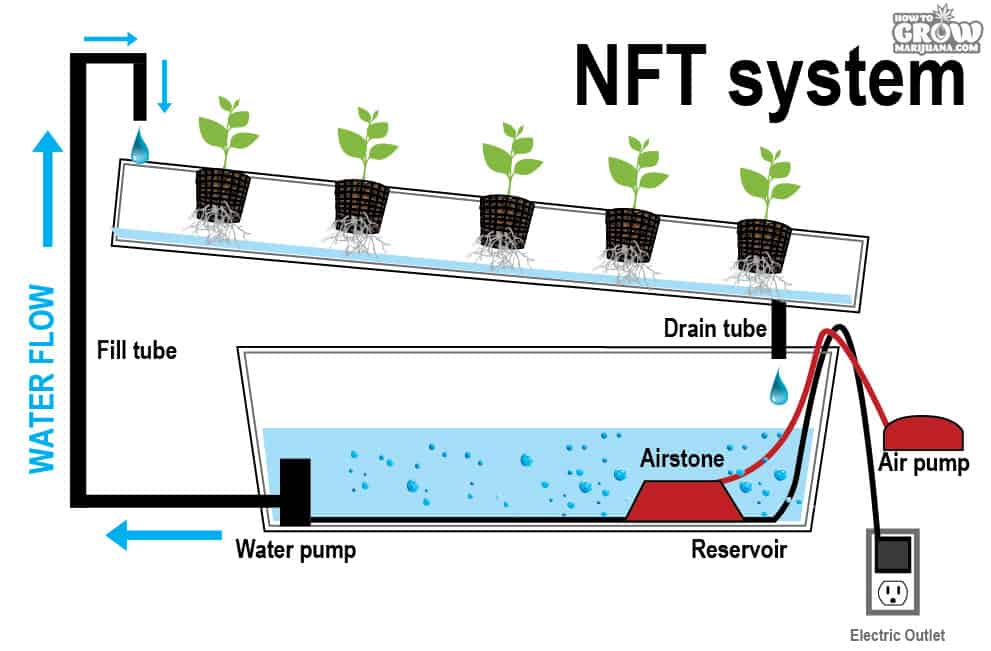

Beschreibung NFT

Die Nährstoff-Film-Technik ist im Vergleich zur Deep Water Culture schon etwas komplexer im Aufbau und der Wartung. Grundlage bildet auch hier wieder ein Wassertank für die Nährlösung der Pflanzen, jedoch sitzen die Pflanzen an anderer Stelle. Die MacGyver-Variante setzt auf PVC-Rohre, in welche in regelmäßigen Abständen Löcher gebohrt werden, in die wiederum Gitternetztöpfe eingesetzt werden. Premium-Varianten setzen auf individuell entworfene Kunststoff-Guss-Rohre, die auch gerne mal vierkantig sind um den vorhandenen Platz besser auszunutzen.

Doch egal ob PVC-Rohr

aus dem Baumarkt oder professionelle Lösung: Systemrelevant ist die leichte Neigung der Röhre mit den Pflanzen, denn später soll hier die Nährlösung von einem zum anderen Ende fließen. Dabei bedeckt die Nährlösung im Idealfall ungefähr 1-2cm des Bodens. An dem einen Ende wird die Röhre mit der Nährlösung beschickt, wobei eine Pumpe das Wasser vom Nährstofftank bis zur Röhre transportiert. Am Ende der Röhre fließt das Wasser dann wieder durch ein Loch oder einen Schlauch zurück in den Nährstofftank – ein perfekt geschlossener Nährstoffkreislauf ohne Verluste! Optional kann die Nährlösung mittels eines Sprudelsteines mit Sauerstoff angereichert werden, was jedoch im Gegensatz zur Deep Water Culture nicht unbedingt nötig ist, da die Wurzeln der Pflanzen sowieso teilweise im Sauerstoff hängen. Ein Sprudelstein ist an der Stelle also wirklich nur das berühmte i-Tüpfelchen.

Beim Planen und Installieren eines NFT-Systems sollte die Leistung der Pumpe und der Aufstellwinkel der Röhre so gewählt werden, dass die Nährlösung bei dauerhaftem Betrieb der Pumpe stets die gewünschte Höhe in der Röhre beibehält. Einmal eingestellt muss an der Stelle aber kein weiterer Aufwand eingeplant werden.

Zu beachten ist unbedingt, dass Nährstofftank, Röhren, Schläuche und die Gitternetztöpfe kein Licht an die Nährlösung heranlassen. Man greift also am besten von vornherein zu lichtundurchlässigen Materialien und dichtet noch offene Stellen wie die Oberseiten der Gitternetztöpfe mit lichtundurchlässigen Folien ab.

Gitternetztöpfe und Substrat:

Die Gitternetztöpfe sind mit Blähton oder Perliten gefüllt und werden erst ins NFT-System eingesetzt, wenn die darin befindliche Pflanze bereits Wurzeln geschlagen hat. Richtig, um mit NFT arbeiten zu können, sollten die Stecklinge oder Sämlinge in einem anderen System vorgezogen werden, um ein Mindestmaß an Wurzelwerk vorzuweisen. Denn im anfänglichen Stadium der Pflanzen sind die Wurzeln noch zu kurz, um in die Nährlösung hineinzuragen. Zudem ist es beim NFT-System wichtig, dass die Wurzeln so groß sind, dass sie mit einem Teil in die Nährlösung ragen und zum anderen Teil in sauerstoffhaltiger Luft stehen. Denn wo Pflanzen in den Blättern tagsüber Photosynthese betreiben, findet nachts in den Wurzeln der andere wichtige Stoffwechselprozess von Pflanzen statt: Die Zellatmung. Hierfür benötigt die Pflanze unbedingt Sauerstoff.

Die Wurzeln werden im NFT-System somit sowohl mit Nährstoffen, als auch Sauerstoff im ausgewogenen Verhältnis versorgt, um sich optimal entwickeln zu können. Davon profitiert am langen Ende auch das Blattwerk, denn dieses kann nur so groß werden wie die Wurzeln.

Damit kommen wir zu einem nächsten Punkt bei NFT-Systemen: Sorgt dafür, dass die Wurzeln ausreichend viel Platz haben. Je nachdem, wie groß eure Pflanzen werden sollen, muss das Wurzelwerk ausreichend viel Platz haben. Schließlich können die Wurzeln locker einen 10l-Eimer ausfüllen! Achtet deshalb darauf, die Abstände der Löcher für die Gitternetztöpfe ausreichend weit voneinander zu platzieren. Der Erfahrung nach wird dieser Punkt häufig unterschätzt.

Trick-Tipp zum Anziehen der Pflanzen in einem NFT-System

Wer es sich partout nicht nehmen lassen möchte, seine Jungpflanzen oder gar Samen in einem NFT-System zu ziehen, hat entgegen obiger Aussage die ein oder andere Möglichkeit dazu. Beispielsweise kann man einen Samen im obersten Bereich des mit Blähton gefüllten Gitternetztopfes platzieren – und muss jetzt nur noch dafür sorgen, dass der Samen oder alternativ ein unbewurzelter Steckling mit Feuchtigkeit in Berührung kommt. Dazu kann man entweder den Wasserspiegel im NFT-System erhöhen, oder einen Docht vom Gitternetztopf aus ins Wasser verlegen. Die Variante mit dem Wasseranstieg eignet sich perfekt für NFT-Systeme, die ohne Neigung auskommen. Dabei haben wir dann zwar genau genommen ein DWC-System, welches weiter oben bereits thematisiert wurde, jedoch können in solch einem System wie erwähnt Jungpflanzen perfekt herangezogen werden.

Wer allerdings der Empfehlung nach auf ein geneigtes System setzt, kann Dank der Schwerkraft keinen gleichmäßig hohen Wasserspiegel in den Rohren erreichen. Doch zum Glück gibt es ja noch die Variante mit dem Docht. Eine Art Filterpapier oder anderes wassersaugendes Medium eignet sich hierfür perfekt. Anforderungen an den Docht: Er muss lang genug sein, um vom Samen/ Steckling im Blähtontopf bis zur Nährlösung zu reichen. Und er muss stabil sein, um nicht abzureißen. Der Docht dient als Verbindung zwischen der Oberseite des Gitternetztopfes mit Sämling und Substrat und der Nährlösung.

Vorteile NFT

- extravagante Systeme sind einfacher zu realisieren, da das hauptsächliche Gewicht der Nährlösung weitestgehend im Nährstofftank gebündelt werden kann

- solide Sauerstoffversorgung der Wurzeln

- Nährlösung kann einfach gewartet werden

Nachteile NFT

- Setzlinge sind im NFT-System nur mit hohem Aufwand großzuziehen

- Gefahr der Verstopfung durch zu großes Wurzelwachstum im System

3. Ebbe- und Flut-Tisch

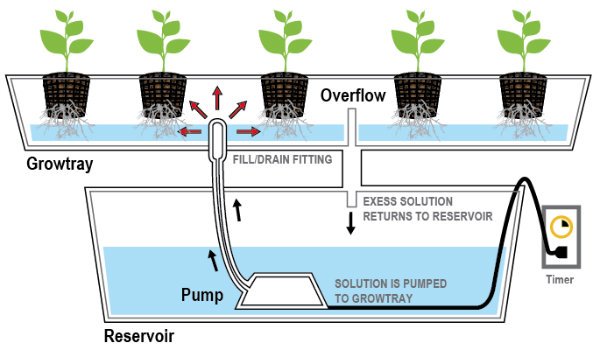

Beschreibung Ebbe- und Flut-Tisch

Beim Ebbe- und Flut-Tisch nähert man sich einer gleichmäßigen Sauerstoff- und Nährlösungszufuhr auf einem ganz neuen Weg: Anstatt einen Sprudelstein zu nutzen oder nur die Hälfte der Wurzeln mit Nährlösung zu bedecken, wird beim Ebbe- und Flut-Tisch mit der Zeit gespielt. In eingestellten Intervallen wird der sogenannte Fluttisch, eine Art Wanne, mit Wasser geflutet. „In“ diesem Fluttisch stehen mehrere Gitternetztöpfe – bei „Flut“ werden diese mit Wasser geflutet, das Substrat mitsamt des Wurzelwerkes steht also im Nassen. Das Fluten des Tisches geschieht mit Hilfe einer Wasserpumpe. Die „Ebbe“ wird eingeleitet, wenn ein Überlaufventil geflutet wird. Bei sogenannten Glocken-Syphons, einer besonders raffinierten Ausführung des Ablaufes, fließt das gesamte Wasser aus dem Becken wieder in den Nährlösungstank ab. Andere Lösungen setzen auf Ablauföffnungen, welche Wasser langsamer abführen, als es zugeführt wird. So kann, wenn das Pumpintervall aktiv ist, der Fluttisch schnell mit Nährlösung gefüllt werden, wobei diese nach Ausschalten der Pumpe durch die kleinen Ablauflöcher kontinuierlich ablaufen kann.

Das Verhältnis von Zu- und Ablauf und die Intervalle der Pumpe sollten zu Beginn eines Ebbe- und Flut-Tisch-Experimentes penibel ausgetüftelt werden. Alles hängt an der Dauer des Zu- und Ablaufs – denn Ziel ist eine optimale Zufuhr der Wurzeln mit Sauerstoff und Nährstofflösung gleichermaßen.

Wer einen Ebbe- und Flut-Tisch plant, benötigt als Materialien einen Fluttisch, einen Abfluss, einen Zulauf, einen Nährlösungstank, eine Pumpe, eine Zeitschaltuhr und natürlich ein paar Gitternetztöpfe oder Töpfe, die anderweitig Wasser ziehen können.

Vorteile Ebbe- und Flut-Tisch

- geeignet für sehr große Kulturen

- perfekt für Gewächshäuser – viele professionelle Pflanztische bieten eine Ebbe- und Flut-Funktionalität

- kann auch mit Erde genutzt werden

- Substrat und Wurzeln bekommen bei richtiger Einstellung des Zu- und Ablaufs perfektes Verhältnis zwischen Sauerstoff und Nährlösung

Nachteile Ebbe- und Flut-Tisch

- an- und ausgehende Pumpe kann Nachbarn aufmerksam machen – ein immerwährendes Geräusch fällt dagegen deutlich weniger auf

- Komplexe Überlaufsysteme wie Glocken-Syphons verlangen technisches Abstraktionsvermögen in der Konstruktion und Umsetzung

4. Aeroponisches System

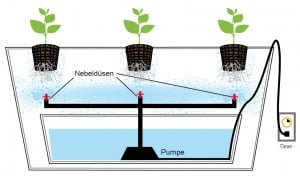

Beschreibung Aeroponisches System

Mit dem Aeroponischen System wählen besonders technik-affine Grower eine Anbaumethode, welche die Wurzeln einer Pflanze mit Sprühnebel statt flüssiger Nährlösung besprühen. So jedenfalls die Idealvorstellung eines solchen Systems. Zugegebenermaßen sind viele kommerzielle aeroponische Systeme dazu nicht in der Lage, da für diese Methodik wartungsempfindliche Hochdruckdüsen benötigt werden. Viele kommerziell vertriebene Lösungen setzen auf Niederdruckdüsen, welche zwar die Nährlösung auf die Wurzeln „schleudern“, diese jedoch noch flüssig-schwer und nicht neblig-leicht ist.

Das jedoch nur am Rande, kommen wir zur eigentlichen Funktionsweise. In einem aeroponischen System stehen die Gittertöpfe mit den Pflanzen in einer Art Gestell, in welchem sich ebenso Sprühdüsen befinden. Unter den Töpfen muss also noch etwas freier Raum sein, denn der Sprühnebel soll die Töpfe umhüllen – oder besser die Wurzeln. Bei einem aeroponischen System ragen die Wurzeln meist weit aus dem substratgefüllten Topf nach unten in die Luft – dort muss der Nährlösungsnebel hingelangen. Sehr schön sind ganze Räume anzusehen, in denen auf gezimmerten oder geschweißten Tisch-Gestellen Pflanztöpfe stehen, wobei der gesamte Raum in bestimmten Intervallen mit Nebel gefüllt wird. Übliche Intervalle bei echten Hochdruckdüsen sind viertelstündlich zehn Sekunden lange Sprühstöße. Bei Niederdruckdüsen hingegen muss die Pumpe die gesamte Zeit laufen, da die Düsen wie bereits angesprochen keinen echten Nebel erzeugen. Dementsprechend ist hierbei die oberste Prämisse, dass die Pflanzen über die gesamte Zeit den seichten Wasserpeitschen ausgesetzt sind.

Wie bei den anderen Systemen bilden ein Nährlösungstank, eine Pumpe und Gitternetztöpfe mit Substrat die Grundlage für den erfolgreichen Anbau. Dazu kommt ein System aus Düsen und im Fall des Einsatzes von Hochdruckdüsen eine entsprechend größer dimensionierte Pumpe (gut und gerne 10 Bar). Ein Aeroponisches System eignet sich besonders für Jungpflanzen und unbewurzelte Stecklinge, da in diesem Stadium noch kein Wurzelsog aufgebaut werden kann und Flüssigkeit über die Spaltöffnungen der Blätter aufgenommen werden muss.

Vorteile Aeroponisches System

- es entstehen wunderschöne Fischgräten-Wurzeln

- ausgewogenste Versorgung der Wurzeln mit Sauerstoff und Nährlösung

Nachteile Aeroponisches System

- Düsensystem sehr wartungsaufwändig (Verstopfungsgefahr, besonders bei Hochdruckdüsen!)

- Beim Einsatz von Hochdruckdüsen gestaltet sich das Abdichten des Systems als Herausforderung

5. Die Mischung macht’s

Natürlich können auch alle vorgestellten Anbausysteme kombiniert miteinander werden. PVC-Röhren können vertikal aufgestellt werden, Sichtfenster können atemberaubende Einblicke gewähren und alle möglichen Parameter können automatisiert werden. Zum Beispiel mit einem Klima-Controller.

Die Nährlösung

Die Zusammensetzung der Nährlösung ist für alle besprochenen Systeme in etwa die gleiche: Ziel ist, eine Nährlösung mit allen für Wachstum und/oder Blüte benötigten Nährstoffen herzustellen, die zudem einen annehmbaren EC-und PH-Wert aufweist. Wichtige Nährstoffe sind Stickstoff (N), Phosphor (P) und Kalium (K) – N-P-K. Mehr Infos zu den Nährstoffen findet ihr [HIER].

Der EC-Wert einer Nährlösung sollte in einem Hydrosystem vom Keimen bis zur Blüte konstant gesteigert werden. In der Wachstumsphase mit 0,7 mS/cm anfangend, wird der EC-Wert mit Hilfe der zugeführten Nährstoffe wöchentlich um 0,1-0,2 mS/cm gesteigert. In der Blüte geht man dabei bis ungefähr 2 mS/cm EC-Wert der Nährlösung. Meiner Erfahrung nach ist der EC-Wert ein gut zu vermeidender Stolperstein, der bei Nichtbeachtung jedoch schnell zu Komplikationen führen kann. Ein paar Pflanzengrundlagen, Gedankenspiele, Osmose-Anlagen und Zeichnungen findet ihr in unserem [EC-Wert-Artikel]. Grundlektüre vor allem für den hydro- und aeroponischen Cannabis-Anbau!

Ebenso wie der EC-Wert wirkt sich auch der pH-Wert auf die Aufnahmefähigkeit der Nährstoffe einer Nährlösung aus. Cannabis-Pflanzen mögen es leicht sauer, ein Wert rund um pH-5,5 sollte optimal sein. Werte unter 5 und über 6,5 sollten als Grenzwerte angesehen werden – ansonsten werden bestimmte Nährstoffe von der Cannabis-Pflanze geradezu aufgesogen, während andere in der Nährlösung verbleiben. Wenn ihr nicht schon eines da habt, kauft euch doch ein pH- und EC-Wert-Messgerät beim Grow-Guru. Mit euren Einkäufen unterstützt ihr uns finanziell, ohne dass ein Produkt für euch teurer wäre. Falls nicht: Wir opfern unsere Freizeit auch unentgeltlich für die gute Sache und werden hier immer munter weiter schreiben.

Unterm Strich: Hydroponische und Aeroponische Systeme sind die effiziente, ressourcenschonende und nachhaltige Alternative zur Erde

Wer sich um die schwindenden Ressourcen und die uns bevorstehende Wasserkrise sorgt, ist mit einem hydro- oder aeroponischen System bestens beraten. Geschlossene Systeme sind außerdem hygienischer als klassische Anbaumethoden auf Erde, ziehen weniger Schädlinge an und können beliebig oft verwendet werden. Das gilt auch für die Substrate, welche nach jedem Durchgang gewaschen und mit Hitze behandelt werden können, um so mehrmals Verwendung zu finden. Der Bio-Müll nach dem Anbau beschränkt sich bestenfalls aufs Wurzelwerk. Wer auf schicke Wohnungen mit viel Grün steht, kann mit Hilfe eines der vorgestellten Systeme die eigenen vier Wände in die hängenden Gärten von Babylon verwandeln. Oder dem Balkon ein sommerliches High-Tech-Upgrade spendieren. Doch egal ob indoor oder outdoor, Fertigware oder Eigenbau: Ein hydro- oder aeroponisches System kann süchtig machen. Und nie hat der Besuch größere Augen gemacht, als beim Anblick meines heimischen Tomaten-NFT-Systems!

Anmerkung: Wer in Deutschland Cannabis anbaut, gerät in Konflikt mit dem Gesetz: Nach wie vor ist der Anbau von Cannabis in Deutschland verboten – bis zur Legalisierung bleiben wir lieber bei Tomaten oder bauen bei unseren liberalen europäischen Nachbarn an. Um die Legalisierung schneller herbeizuführen, hilft stetiger Aktivismus und die wöchentliche Mail an den zuständigen Bundestagsabgeordneten.

Hallo Lorenz und Daniel,

ich habe den Artikel noch nicht gelesen, nur gaanz grob Überflogen (Zeitmangel).

Ich hatte aber direkt das Bedürfniss meine Anerkennung auszurücken dafür, welch umfangreiche, tiefgehende, gut recherchiert und getextete Artikel ihr hier ständig veröffentlicht. Vor allem in der jüngeren Vergangenheit!

Der Umfang dieses Artikels setzt dem nun die Krone auf!

Macht weiter so, ich bin Stammleser