Indica und Sativa als Kategorisierung für unterschiedliche Wirkweisen bestimmter Cannabis-Sorten bzw. -Strains gelten im Jahre 2018 als überholt. So titelte der Deutsche Hanfverband am 29. September in einem Nachrichten-Artikel „Indica“ und „Sativa“ – nur ein Fake?“. Wir selber haben uns bis jetzt aus verschiedenen Gründen zurückgehalten, diese neue Erkenntnis über unseren Blog zu verbreiten. Denn Headlines wie SATIVA = INDICA treffen den Kern der Problematik nicht sehr präzise. Aber der Reihe nach. Es braucht ein paar Hintergründe, bis wir zur Batch-Kategorisierung kommen.

Aufhänger für das Über-Bord-Werfen der Indica- und Sativa-Begrifflichkeiten war eine Untersuchung des kalifornischen Test-Labor-Inhabers Jeffrey Faber. Nach 1000 analysierten Proben nicht näher definierter Sorten auf 42 verschiedene mögliche Wirkstoffe und deren Konzentrationen stand für ihn fest: Ein beispielhaftes OG Kush in Dispensary A weißt gänzlich andere Terpene auf als ein OG Kush aus Dispensary B. Dafür könnte das Berry Kush in Dispensary B dem OG Kush in Dispensary A sehr nahe kommen. Man bekomme als Kunde also nicht das, was man als OG Kush im ersten Moment assoziiere und könne sich nicht sicher ob der jeweiligen Wirkweisen sein.

Um diesem Verdacht auf den Grund zu fühlen, kooperierte das Cannabis-Unternehmen Bedrocan mit der Canadian Dalhousie University für eine wissenschaftliche Studie mit Fokus auf genetische Variationen verschiedener Cannabis-Sorten. Bei Untersuchung einzelner, ausgewählter Cannabis-Sorten jeweils unterschiedlicher Herkunft konnte in dieser Untersuchung analog zu den inkonsistenten Terpenprofilen gleicher Sorten aus der Faber-Studie hier keine Übereinstimmung der Genotypen dieser Sorten nachgewiesen und damit auch keine daraus abgeleitete Unterscheidung von Sativa und Indica nach bestimmten genetischen Variationen getroffen werden.

An der Stelle folgt eine intensive Betrachtung der kanadischen Studie, um zu verstehen, was konkret untersucht und herausgefunden wurde. Für Ungeduldige geht es alternativ ab dem Absatz Genotyp & Phänotyp weiter. [Klick mich]

Die Studie im Blickpunkt

Die kanadischen Universität hat mit Hilfe einer Hauptkomponenten-Analyse untersucht, inwiefern sich verschiedene Sorten in ihren Genotypen von den Genotypen zweier Referenz-Cannabis-Stämme Indica und – haltet euch fest – Nutzhanf unterscheiden und inwiefern die Ergebnisse von den Deklarationen von Züchtern und Growern abweichen. Die Forscher haben zudem überprüft, ob Sorten mit vom Hersteller deklarierten Sativa-Anteilen dies auch durch ihren Genotyp belegen können oder ob die Einteilung womöglich keine konkreten Schlüsse zulasse.

Um die ganze Sache seriös durchzugehen, muss ich etwas ins Detail gehen, was den Versuchsaufbau anbelangt. Die kanadischen Forscher haben 81 „Marijuana“-Proben untersucht (THC-haltige Blüten zum konsumieren, Landrassen und kommerzielle Strains) und 43 „Hemp“-Proben (Nutzhanf aus Europa und Asien).

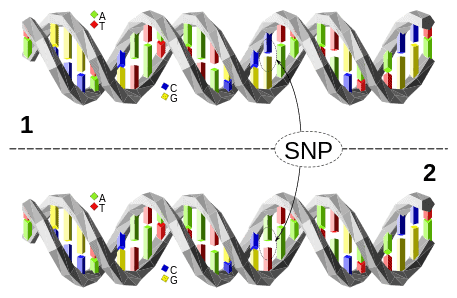

Um quantifizierbare Unterschiede messen zu können, wurden die Genotypen der einzelnen Proben, also das Erbgut in der DNA, entschlüsselt. Biologisch bildlich gesprochen hängt das Erbgut einer Pflanze (und auch aller anderen Lebewesen) in kleinen Perlen an zwei sich gegenüberliegenden Ketten. Es gibt 4 verschiedenfarbige Perlen und die jede Perle hat eine Verbindung zu einer Perle der gegenüberliegenden Kette. Eine Perle kann dabei jedoch nur eine Brücke zu einer Perle mit EINER bestimmten Farbe spannen. Die Perlen sind die sogenannten Basen, zwei davon in Verbindung sind Basenpaare. Es gibt die Basen Adenin, Thymin, Cytosin und Guanin. Es gibt nur die zwei möglichen Paare Adenin-Thymin und Cytosin-Guanin. Die Basen liegen auf zwei DNA-Strängen, die sich in Form einer Helix winden und jeweils durch Wasserstoffbrücken zwischen zwei Basen verbunden sind. Drei aufeinanderfolgende Basenpaare bilden eine Aminosäure. Welche Gene und damit auch Merkmalsausprägungen eine besitzt, wird durch die spezifische Reihenfolge der Aminosäuren bestimmt. Sprich: Die individuellen Kombinationen aus aufeinanderfolgenden Aminosäuren von Anfang bis Ende eines DNA-Stranges bestimmen die späteren Ausprägungen von Merkmalen einer Pflanze.

Vergleich der Genetiken von Nutzhanf mit Cannabis für freizeitliche und medizinische Anwendungen

Nachdem für die verschiedenen Proben von „scharfem“ Cannabis und Nutzhanf die entschlüsselten Aminosäure-Sequenzen vorlagen, wurden die entdeckten Anomalien in eine Grafik gepackt:

Deutlich ist, was auch in Diagramm C gut zu erkennen ist, die Abgrenzung von Nutzhanf zu kultiviertem oder wildem Genuss-Cannabis. Beide Gruppen weisen in ihren Aminosäure-„Störern“ deutliche Eigenheiten auf (untersuchte Einzelnukleotid-Polymorphismen zusammengefasst unter PC1). In Diagramm (a) wird das durch die deutliche Verteilung der beiden Punktwolken deutlich, in Diagramm (c) durch die geringe Durchmischung grün und lila eingefärbter Proben (Zuordnung zu zwei Referenzgruppen und Mischformen).

Interessant ist, dass gelabelte Cannabis-Sorten in Diagramm (a) im Falle von Indica fast immer in dem für Indica referenzierten Bereich der Aminosäure-Anomalien zu finden sind, während gelabelte Sativa-Sorten alle möglichen Anomalien aufweisen, sowohl die für Indica als auch andere (Sativa fehlt als Referenz, deshalb andere). Die Indica-Deklarierung scheint also schon sehr gut zu klappen, im Falle von Sativa kann man auf Angaben der Hersteller laut der Proben in der Studie nichts geben.

In Diagramm (a) wird dem aufmerksamen Beobachter eine Schwäche der Studie auffallen: Die Nutzhanf-Probe weißt mehr Gemeinsamkeiten mit dem von den Studienerstellern als Marijuana betitelten Cannabis auf, als mit den Nutzhanfpflanzen, während die Cannabis Indica-Probe, welche die Referenz für die Marijuana-Kategorie stellen sollte, näher am Nutzhanf liegt. Die Autoren der Studie gehen davon aus, dass entweder ihre Proben vertauscht wurden, oder ihre Einteilung in Marijuana und Hemp falsch sei. Die Probe für den Nutzhanf stamme aus einer deutschen Genbank und den Studienautoren seien nicht genügend Informationen darüber bekannt, ob die Probe auch wirklich als Nutzhanf kultiviert wurde. Denn in Art und Weise der Kultivierung, man denke allein an die Trennung der Weibchen von den Männchen bei „Genusshanf“, spielt wohl die größte Rolle in den genetischen Unterschieden zwischen Nutz- und Genusshanf. Man denke nur an die Entdeckung der Sinsemilla im Mexiko des späten 20. Jahrhunderts. Eine andere mögliche Erklärung ist, dass es sich bei den beiden Referenzen zufälligerweise um außergewöhnliche Ausreiser handle.

Entgegen vorheriger Studien betonen die Studien-Autoren, dass nicht nur Anomalien im Bereich Cannabinoid-beeinflussender Gene vorkämen, sondern auch in allen anderen Bereichen der DNA, andere Merkmale betreffend. Die Studienautoren erwähnen jedoch der Vollständigkeit auch, dass „Hemp“ mehr CBD und „Marijuana“ mehr THC produzieren könne und das auch genetisch bedingt sei. Aber wie gesagt, das nur als Teil aller auszumachenden Unterschiede.

Aus Diagramm (c) wird weiterhin noch geschlussfolgert, dass Nutzhanf tendenziell aus einem größeren Gen-Pool schöpft als scharfes Cannabis, da die Ausprägung von Mischerbigkeit (Heterozygotie) bei Nutzhanf höher sei.

Ein witziger Vergleich der Studien-Autoren: Nutzhanf und scharfes Cannabis unterscheiden sich in ihrer genetischen Varianz ungefähr so wie Europäer und Asiaten. So kann man sich, denke ich, ganz gut vorstellen, um welche kleinen aber feinen genetischen Varianzen uns es hier die ganze Zeit geht und, dass sich verschiedene Stämme der an sich gleichen Art mit der Zeit auf ihre Umweltbedingungen genetisch einstellen.

Vergleich genetischer Unterschiede zwischen Indica und Sativa

Doch mit diesen ersten Grafiken gaben sich die Wissenschaftler nicht zufrieden und erstellten weitere, um die indica-sativa-spezifischeren Unterschiede zu untersuchen. Sie stellten wieder zwei Dimensionen auf, denen sie jeweils eine Gruppe an Anomalien in der Reihenfolge der Aminosäuren zuordneten. Da hier nur „scharfes“ Cannabis verglichen wird, fällt die Zahl an Einzelnukleotid-Polymorphismen von 14.000 auf 9.700.

In Diagramm C fällt auf, dass je höher ein Sativa-Anteil angegeben wird, auch die genetische Varianz steigt. Das festigt die vorherigen Beobachtungen, dass Indica-Deklarierungen eine genauere Aussage über die tatsächlichen Genetiken zulassen, als (hoch) gelabelte Sativas.

Diagramm 2 soll noch einmal aufzeigen, dass deklarierte Sativas oft kaum bis gar nicht die genetische Varianz einer idealen Sativa teilt. Durban Poison, Jamaican Lambs Bread und andere Sorten würden sich mit einer mutmaßlichen hundertprozentigen Indica aus Afghanistan fast alle Anomalien teilen, seien jedoch gleichzeitig weit entfernt von der nächsten ausgewiesenen Sativa. Auch hier ist wieder auffällig, dass deklarierte Sativas tendenziell größere Abweichungen aufweisen als deklarierte Indicas.

Die Autoren der Studie schließen, dass nach ihren Ergebnissen Cannabis Indica genetisch näher an Nutzhanf, als an Sativa ist. Auch wird geschlossen, dass je höher der Sativa-Anteil einer Sorte ist, die genetischen Varianzen gegenüber Nutzhanf immer größer werden.

Unterm Strich bleibt also festzuhalten, und das wird auch mit einer anderen Studie untermauert, dass zum einen die momentane Bezeichnung von Nutzhanf mit Cannabis Sativa auf Grundlage der Analyse des Genpools nicht haltbar ist. Zum anderen wird dazu aufgerufen, eine neue Klassifizierungsmethode zu erdenken, welche sich nicht anhand von Stammbäumen ergibt. Als Kritikpunkt nennen die Autoren den momentanen Samenhandel, welcher zwar die Verbreitung einer Sorte suggeriere, jedoch durch Neukombination nur zu Abweichungen von der Ursprungssorte führe und in der Vergangenheit maßgeblich dafür verantwortlich gewesen sei, dass die vorliegenden Proben von verschiedenen Samenbanken wie Greenhouse Seeds oder privaten Quellen nicht die erwarteten bzw. deklarierten Ergebnisse in der Genanalyse brachten. Nur Stecklinge brächten die nötige genetische Stabilität, die suggeriert wird.

Zum Abschluss der Betrachtung der Studie möchte ich die gewonnen Ergebnisse gern noch mit einem Absatz aus der Enzyklopädie der Cannabiszucht aus dem Nachtschattenverlag vergleichen. Dort steht auf Seite 25 ff. geschrieben, dass Indicas bei Vererbung oft die stärksten Gene weitergeben, da sie auf Grund der relativ harten Umweltbedingungen ihrer Herkunftsgebiete dazu gezwungen waren, Merkmale wie Harzbesatz (= höhere Fortpflanzungsfähigkeit) oder frühe Reife (Resistenz gegen ausgeprägtes Jahreszeitenklima) dominant weiterzugeben. Indicas würden über mehrere Generationen hinweg tendenziell weniger Phänotypen bzw. genetische Varianzen aufzeigen, um diese für die Überlebensstrategie in harten Gebieten zu erhalten. Sativas hingegen streuen sich laut dem Autor des Sachbuches oft bereits in der ersten Folgegeneration in mehrere Phänotypen auf, vom Samen ausgehend verhält es sich wie beim Lotto.

Somit können die vielen Sativa-Ausreiser der Studie auch mit diesem Sachverhalt erklärt und untermauert werden. Denn ohne Zweifel weisen alle mit hohen Sativa-Anteilen deklarierten Sorten (orange) der Studie eine höhere genetische Varianz auf als die blau markierten Indica-Sorten.

/Exkurs Ende

Genotyp & Phänotyp

Doch zurück zu unseren Kush-Sorten: Wie kann es sein, dass zwei Proben OG Kush unterschiedlicher Herkunft völlig andere Terpenprofile enthalten? Dazu möchte ich den Wissensdurstigen gerne unseren Genetik-Crashkurs ans Herz legen, allen anderen liefere ich hier eine abgekürzte Erklärung: Die Gene einer Tochterpflanze ergeben sich aus den Genpools der Mama- und Papapflanzen. Der Papa gibt die Pollen, mit welchen die Blüten der Mama befruchtet werden. Jetzt liefern beide die verschiedensten Merkmale, wobei jedes Merkmal bei Mama oder Papa unterschiedlich ausgeprägt sein kann. Nehmen wir zur Veranschaulichung das Merkmal Blattlänge vor: Papa hat lange Blätter, Mama kurze. Während der Reifeteilung werden die Genpools von Mama und Papa gemischt, wobei sich bei jedem einzelnen Merkmal nach den Mendelschen Regeln entweder der Papa oder die Mama durchsetzt. Wird das Merkmal Blattlänge in seiner Ausprägung lang dominant vererbt und die Ausprägung kurz rezessiv, ergäbe sich beispielsweise für die Tochter, dass sie mit 75-Prozentiger Wahrscheinlichkeit lange Blätter ausprägt. Wer die vorhergehenden Sätze einordnen möchte, sei noch einmal auf unseren Genetik-Crashkurs verwiesen.

Doch wozu die ganze Theorie? Ähnlich wie das Merkmal Blattlänge, wird auch die Ausprägung von Terpenen durch den Genpool der Pflanze und damit auch deren Elternpflanzen bestimmt. Dabei kann es sein, dass bei Rekombination durch Bestäubung eines Weibchens mit den Samen eines Männchens ein Terpen, welches bei der Mutterpflanze noch in deutlichen Mengen vorkam, in der neukombinierten Tochter (aus den produzierten Samen) gar nicht mehr oder in geringerer Konzentration vorkommt. Natürlich kann es auch in viel größerer Konzentration vorkommen oder ein völlig neues Terpen wird in der Tochter-Pflanze ausgebildet, welches sowohl Vater- als auch Mutterpflanze fehlte. Genetik ist wie Lotto spielen – man weiß nie so recht, was man bekommt. Werdende Eltern werden mit diesem unausweichlichen Fakt wohl mehr mitfiebern können als pflanzenaffine THC-Liebhaber, die einfach nur schnell fette Buds ernten wollen. Die Ausprägung eines Merkmals lässt sich von einer zur nächsten Generation nur mit maximal 75-prozentiger Wahrscheinlichkeit vorhersehen. Bei gleicher Gültigkeit zweier vererbter Gene kann zudem auch Mischerbigkeit auftreten, wodurch sich nicht ein Merkmal durchsetzt, sondern eine Art Querschnitt zweier Merkmale. Aus rot und weiß wird dann beispielsweise rosa – kennt man von Rosen.

Bedrocan, das Cannabis-Unternehmen, welches Schirmherr oben diskutierter Studie war, stützt mit einer Pressemitteilung über die Studie diese Überlegungen. Sie greifen das Ergebnis der Studie auf, dass eine Klassifizierung über den Stammbaum von Cannabis-Pflanzen aus den bis hierhin diskutierten Gründen nicht wirklich möglich ist und bei Aufzucht vom Samen an mit unterschiedlichen Phänotypen und damit auch unterschiedlichen Terpen-Profilen bei Ernte zu rechnen sei. Außerdem weisen sie darauf hin, dass es fernab der kaum volatilen Stammbäume sehr wahrscheinlich sei, dass sich die phänotypische Ausprägung einer Pflanze stark durch den Genotyp dieser ergäbe (Grundannahme in der Genetik). Diese These wird von all den amerikanischen Züchtern gestützt, welche bei einer konkreten Sorte immer bei der jeweiligen Mutterpflanze Stecklinge schneiden und konstante Ergebnisse erlangen. Das wäre dann mit einer Follow-Up-Studie noch mal zu belegen. Auszugsweise aus der Pressemitteilung:

Die Dekonvolution der Indica-Sativa-Abstammung zeigte eine starke Beziehung zwischen den chemischen und genetischen Profilen, was darauf hindeutet, dass der unterschiedliche Terpengehalt der Arten erblich ist und wichtig für die Identität dieser beiden Gruppen [Indica und Sativa]. Es ist wahrscheinlich, dass Stämme durch ihre unterschiedlichen Aromen klassifiziert werden, und nicht durch ihre Stammbäume – was einen direkten Einfluss auf die Genetik dieser Ernte hat.

Bedeutung des Terpenprofils

Die Biomasse einer Cannabis-Blüte setzt sich aus einem großen Anteil aus grünem Pflanzenmaterial, einem kleineren Anteil an THC und in seltenen Fällen CBD und einem noch viel kleineren Teil aus anderen Cannabinoiden und Terpenen zusammen. Terpene machen allenfalls einen einstelligen Prozentsatz der gesamten Biomasse einer Blüte aus, meist bewegen sie sich im Promillebereich, jedoch wirken und schmecken sie auch in deutlich geringeren Konzentrationen als beispielweise THC. Bestimmte Terpene wie Myrcen wirken beispielsweise beruhigend/sedierend, andere konzentrations- und/oder kreativitätsfördernd. Bestimmte Terpene wirken schmerzlindernd, während andere dafür bekannt sind, die Mutationsgeschwindigkeit von Tumoren zu verringern oder gar umzukehren. Klar ist: Wie eine Sorte wirkt, hängt besonders von den Terpenen ab. Sie modulieren/moderieren schließlich auch, in welcher Menge das THC aufgenommen und wie es beispielsweise verstoffwechselt/metabolisiert wird.

Das Terpenprofil einer Pflanze bestimmt also ihre Wirkweise. Und auch mit den Begriffen Indica und Sativa assoziieren wir bestimmte Wirkweisen. So stellen wir uns beispielsweise eine Indica als sedierend vor und eine Sativa als glücklichmachenden Aktivator. Indicas wirken körperlich und Sativas ziemlich psychedelisch. So unsere Assoziationen.

Doch wo liegt jetzt genau der Fehler im System?

Sorten, von denen wir in der Vergangenheit davon ausgegangen sind, dass sie wie eine Indica wirken, wurden über die letzten Jahrzehnte von zahlreichen Züchtern immer wieder neu kombiniert. Eine OG Kush beispielsweise wurde immer mal wieder neu kombiniert, indem Mama und Papa OG Kush zu einer weiteren, möglichst besseren OG Kush gezüchtet wurden. Man kann davon ausgehen, dass nicht nur Klone/ Stecklinge zur Verbreitung einer Sorte wie der weltbekannten OG Kush verwendet wurden. Denn sie sind längst nicht so unauffällig zu schmuggeln, da sie mehr Packmaß einnehmen und im Gegensatz zu Samen ziemlich empfindlich sind.

Diese durch zahlreiche Grower rein subjektiv vorgenommenen Selektionen einer Sorte wie der OG Kush führten letzten Endes zu zahlreichen Phänotypen dieser und zweitens zu zahlreichen sich im Umlauf befindlichen OG Kush-Genetiken in Form von Samen und Stecklingen. Wenn alle amerikanischen Grower ihre OG Kush, welche sehr häufig angebaut wird, vom selben Gen-Pool hätten und auch mit den gleichen Genen weitergeben wollen, müssten sie sich rein auf Stecklinge konzentrieren, Samen dürften keine Rolle spielen. Bei Netflix spricht man dabei von sexuell frustrierten Pflanzen, weil Männchen bei einer stecklingsbasierten Zucht einer bereits stabilisierten Sorte keine Rolle mehr spielen. Ist in Kalifornien beispielsweise Gang und Gebe.

Eine weitere Annahme, die ich hiermit wenigstens einem Teil der Grower unterstelle: Bei der Selektion unserer beispielhaften OG Kush wurde sicherlich nicht von jedem Grower rein nach dem Terpenprofil entschieden, welche OG Kush für die nächste Generation weitergenutzt wird und welche fliegt. Da Terpene noch nicht so lange bekannt sind und Labor-Tests allenfalls in Edel-Dispensary’s in Las Vegas oder auf dem Culture Boat in Utrecht ausliegen, nehme ich das auch definitiv niemandem übel. Dazu kommt ja auch noch, dass es einiges an Aufwand bedeutet, den Terpen-Mix einer jeden Pflanze des Selektionsprozesses zu ermitteln, um eine faktische Entscheidungsgrundlage für die folgenden Kreuzungen zu besitzen. Es ist also alles in allem sehr verständlich, warum eine OG Kush in Dispensary A nicht dem OG Kush in Dispensary B entspricht und warum Kush Berry aus Dispensary B wie OG Kush aus Dispensary A schmecken kann.

Indica und Sativa haben wir uns mit der Zeit selbst kaputt gemacht.

Mein Gedanke, der mir schon ewig im Kopf sitzt: Warum sind viele Samenbanken so zurückhaltend mit der Information, dass die Samen einer Grassorte in unterschiedlichen Phänotypen und damit auch diversen Terpen-Profilen aus der Erde sprießen können? Die besprochene Studie hat gezeigt: Weil in der Vergangenheit oft nicht nach den indica- oder ‑sativa-bestimmenden Terpenen selektiert wurde, kann man sich heute auch nicht darauf berufen, dass eine ausgeschriebene Indica auch wirklich so wirkt wie eine Indica, weil ein Samen immer der Genetik-Lotterie unterliegt.

Wir können an der Stelle natürlich auch weiterhin so tun, als würde der ambitionierte Home-Grower aus seinen Super Lemon Haze-Samen immer eine schöne Sativa-Phäno bekommen. Oder wir sehen der Realität ins Auge und testen deutlich öfter unser Gras auf Wirkstoff-Gehälter und -Profile. Das wünsche ich mir zwar auch für den Freizeitgebrauch, aber ganz besonders für den medizinischen Anwendungsfall. Denn allein standardisierte THC-Werte bringen nichts, wenn einzelne Chargen von bspw. Klenk 18/1 in ihren Terpenprofilen differieren. Stand jetzt kann dem Patienten nämlich die eine Charge Klenk 18/1 sehr gut helfen, während die nächste mehr Probleme macht, als bspw. Schmerzen zu lindern.

Die Lösung: Jede Charge auf Terpene testen und Sorten auf ihre spezifischen Terpenprofile selektieren und optimieren.

Das klingt natürlich erstmal viel. Aber Terpene sind nun einmal essentiell für verschiedene Wirkungen, nicht umsonst existieren teilweise sehr unterschiedliche Erfahrungen von Patienten oder Freizeitnutzern was bspw. Vollspektrum-CBD-Öle oder CBD-Monopräparate betrifft. Das ist auch unter dem Entourage-Effekt bekannt. Dieser Effekt beschreibt die Wechselwirkungen verschiedener Cannabinoide und Terpene untereinander.

Qualitätsbewusste Händler, egal ob im legalen oder illegalen, freizeitlichen oder medizinischen Rahmen, sollten jede Charge von einem (Taschen-)Labor testen lassen. Charge heißt hier: Die Abkömmlinge einer einzigen Mutter-Pflanze. Von jeder Mama-Pflanze, deren Stecklinge gerade wachsen, muss eine Probe erstellt werden. Wenn man dann die Terpen-Profile bestimmt hat, kann man auch vorausahnen, welche Wirkung die geprüfte Charge hervorruft. Sorten mit mehr als 0,5% Myrcen an der gesamten Biomasse gelten beispielsweise als Indica. Bei Mischung vieler Terpene oder ziemlich gleicher Verteilung dieser wird es natürlich schwieriger, denn die einzelnen Terpene bilden komplexe Wechselwirkungen aus. Dahingehend müssen wir genau erforschen, wie die einzelnen Terpene in welchen Kombinationen auf den Menschen bzw. bestimmte Gruppen wirken. Meist beinhalten Sorten jedoch „nur“ ein bis zwei dominierende Terpene und mittels Erfahrungswerten und einer dicken Datensammlung kann man die Wirkungsbestimmung kontinuierlich präzisieren. Wir müssen nur anfangen.

Batch-Kategorisierung als Game-Changer?

In den USA nehmen Terpene mittlerweile einen starken Einfluss auf die gesamte Industrie. Terpene bilden mittlerweile die Grundlage für die Selektion neuer Sorten oder auch der Etikettierung von Joints. In Kalifornien möchte man schließlich nicht einfach high/stoned werden, sondern vorher am besten wissen, ob man high oder stoned wird. So gibt es dort Produkte, die zum arbeiten oder kreativ sein empfohlen werden, während andere einen tiefen Schlaf herbeiführen sollen. Doch diese ganze Etikettiernummer kann natürlich entweder nur auf Sorten beruhen, die nach der kalifornischen Clone-Only-Philosophie immer wieder und wieder das gleiche Terpen-Profil ausbilden, oder aber auf batch-basierten Labortests. Charge für Charge muss getestet werden, um zu vermeiden, dass ein ausgewiesener Aktivitäts-Strain dich bereits vor 16:20 ins Bett schickt. Das ist nun Mal die Konsequenz aus der Entwicklung der vergangenen Jahre, als noch völlig anders selektiert wurde und Terpene nicht wirklich bekannt waren.

Ich stelle mir das so vor, dass alle Chargen, zumindest für den medizinischen Gebrauch, an eine zentrale Stelle geschickt werden. Dort wird dann jede Charge analysiert und auf Grundlage des jeweiligen Cannabinoid- und Terpenprofils in Kategorien eingeteilt. Solch eine Kategorie, die der Kunde so dann auch in der Apotheke stehen sieht, könnte zum Beispiel heißen:

- stresslösend

- appetitfördernd

- entspannend

- fördert das Glücksgefühl

- regt den Appetit an

Ganz gleich, welche „Sorte“ solch einer Kategorisierung zu Grunde liegt – letzten Endes lassen sich Wirkweisen nicht anhand verallgemeinerter Genotypen ableiten, sondern einzig und allein durch Messung der enthaltenen Terpene und Cannabinoide. Wenn eine Sorte so weit ist, dass sie in jeder Charge immer wieder die gleichen Terpene und Cannabinoid-Gehälter erzeugt, kann der Umweg über eine zentrale Stelle natürlich (mit entsprechenden Stichproben-Kontrollen) übersprungen werden. Bis dahin ist es jedoch noch ein ganz langer Weg und ich bin gespannt, wann die Terpen-Batch-Kategorisierung letzten Endes kommt.

Zusatz: Jede Stecklins-basierte Sorte („clone only“) unterliegt genetischer Mutation

Auch wenn eine Grow Facility auf Stecklingen basierend Pflanzen heranzüchtet, heißt das noch lange nicht, dass auch immer die gleichen Terpene in gleicher Kombination ausgebildet. Werden. Der genetische Grundstock eines Stecklings stimmt zwar in großen Teilen mit denen der Mutterpflanze überein, jedoch bildet die Genetik lediglich eine Bauanleitung für die Pflanze für mannigfaltige Situationen. Je nach Umwelteinflüssen kann die Pflanze mit Hilfe dieses Bauplans mit unterschiedlichen morphologischen Reaktionen auf bestimmte Situationen reagieren.

Deshalb muss eine Grow Facility an der Stelle sicherstellen, dass auch die Umwelteinflüsse stets gleich für eine Sorte bleiben. Doch selbst wenn das sichergestellt ist, ist eine auf Stecklingen basierende Sorte nicht gefeit vor Mutationen und genetischer Veränderung. Das liegt auf molekularer Ebene begründet. Zu dem Thema kommt in Zukunft noch ein expliziter Artikel. Heruntergebrochen auf das Wesentliche kann jedoch gesagt werden, dass je mehr Zellteilungen innerhalb einer Genetik vorkommen, auch die Anzahl an Mutationen zunimmt. Zellteilung ist der Motor des Pflanzenwachstums und bei jeder Zellteilung wird die komplette DNA einer Zelle auf die neu zu erstellende Zelle gespiegelt. Bei diesem als Mitose bezeichneten Prozess kann es jedoch zu Fehlern kommen, indem beispielsweise Basen mit falschen Basen verbunden werden oder Einzelnukleotid-Polymorphismen auftreten. Auch das Phänomen der Non-Disjunction, bei dem zwei Nicht-Schwester-Chromatiden während der Metaphase der Mitose nicht getrennt werden, kann zu Mutationen führen.

Auch Clone-Only-Genetiken sterben mit der Zeit

Mit fortschreitender Lebensdauer wird eine Genetik, die im kommerziellen Umfeld gut und gerne auf 100.000 Stecklinge übertragen ist, durch Fehler während der DNA-Replikation immer mehr genetische Varianzen zur Ursprungs-Sorte ausbilden. Mit der Zeit und immer weiteren Klonen einer Mutter, aber auch mit dem Alter der Mutter, die ja eigentlich nur auf ein halbes Jahr Lebenszeit ausgelegt ist, steigt die Anzahl an Mutationen so weit, dass die Sorte nicht mehr den gewohnten Standard erbringen kann. Man kennt das sicher von der GG4, von der es, der Legende nach zumindest, keine originale Mutter mehr gibt oder der legendären Purple Haze.

Deshalb sollten auch die Terpengehälter stecklingsbasierter Cannabis-Strains immer wieder getestet werden und bei differierenden Testwerten nach oben genanntem System kategorisiert werden. Die Batch-Kategorisierung würde es Grow Facilities damit einfacher machen, Cannabis großzuziehen. So kann Qualität geschaffen werden, ohne zu stark auf standardisierte Wirkstoffgehälter achten zu müssen. Ein befreundeter CBD-Grower aus Bayern hat mir neulich berichtet, dass auf seinem Feld die unterschiedlichsten Aromen zu erriechen sind. So kann er für jedes nachgefragte Profil Pflanzen liefern, muss sich gleichzeitig aber nicht zu sehr auf ein sehr eingeschränktes/ eingegrenztes Profil konzentrieren. Stellt euch mal vor, was das für kleine Anbau-Betriebe bedeuten könnte! Mit der Batch-Kategorisierung könnten große und kleine Grower ihren Anteil am Gesamt-Cannabis-Bedarf liefern. Ein Traum für jeden sozialen Ökonomen.